Fenomena sinkhole atau lubang runtuhan tanah tiba-tiba menjadi perhatian publik, khususnya di Indonesia. Istilah "sinkhole sub indo" sering dicari di internet, mencerminkan rasa ingin tahu dan kekhawatiran masyarakat terhadap peristiwa alam yang cukup berbahaya ini. Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang sinkhole, penyebabnya, dampaknya, dan upaya mitigasi yang dapat dilakukan di Indonesia. Pembahasan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari proses geologi hingga peran pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangannya, serta studi kasus yang terjadi di Indonesia.

Sinkhole, secara sederhana diartikan sebagai lubang atau cekungan yang terbentuk di permukaan bumi secara tiba-tiba akibat runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Proses ini biasanya terjadi secara bertahap, tetapi bisa juga terjadi secara tiba-tiba dan dramatis, menyebabkan kerusakan infrastruktur dan bahkan mengancam jiwa. Kejadian sinkhole di Indonesia telah beberapa kali tercatat, meskipun belum seintens di beberapa negara lain. Namun, penting untuk memahami potensi risikonya dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang efektif dan komprehensif untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan.

Mengapa sinkhole terjadi? Ada beberapa faktor yang berperan dalam pembentukan sinkhole. Salah satu penyebab utama adalah proses pelarutan batuan di bawah permukaan tanah. Batuan yang mudah larut, seperti batuan kapur (karst) atau batuan garam, akan terkikis oleh air hujan yang meresap ke dalam tanah. Proses ini berlangsung lambat laun, membentuk rongga-rongga bawah tanah yang akhirnya runtuh ketika tidak mampu lagi menahan beban di atasnya. Faktor lain yang mempercepat proses ini adalah aktivitas manusia, seperti pengambilan air tanah secara berlebihan, pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan kondisi geologi, dan bahkan getaran dari aktivitas seismik.

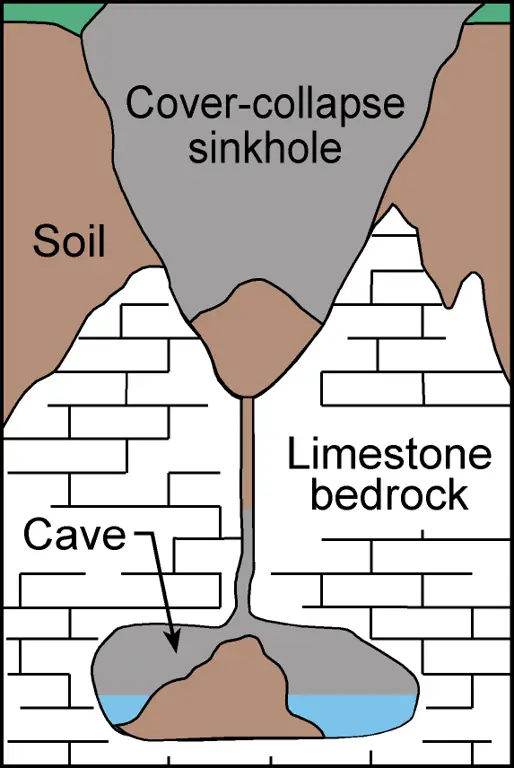

Proses pembentukan sinkhole dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Awalnya, air hujan yang bersifat asam akan meresap ke dalam tanah dan melarutkan batuan yang mudah larut. Proses pelarutan ini membentuk rongga-rongga bawah tanah. Seiring berjalannya waktu, rongga-rongga ini semakin besar dan saling terhubung. Akhirnya, ketika lapisan tanah di atas rongga sudah tidak mampu lagi menahan beban, terjadilah runtuhan dan terbentuklah sinkhole. Proses ini dapat berlangsung secara perlahan-lahan atau tiba-tiba, tergantung pada berbagai faktor seperti jenis batuan, jumlah air tanah, dan beban di atas permukaan tanah. Faktor-faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kecepatan serta skala pembentukan sinkhole.

Jenis-jenis sinkhole juga beragam, dibedakan berdasarkan mekanisme pembentukannya. Sinkhole runtuhan (cover-collapse sinkhole) terjadi ketika lapisan tanah penutup runtuh secara tiba-tiba ke dalam rongga di bawahnya, seringkali membentuk lubang yang dalam dan lebar. Sinkhole perlahan (cover-subsidence sinkhole) terbentuk secara bertahap, dengan penurunan permukaan tanah yang lambat. Sinkhole yang disebabkan oleh pelarutan batuan (solution sinkhole) terjadi ketika batuan yang mudah larut secara perlahan-lahan terlarut oleh air, membentuk rongga yang kemudian dapat runtuh. Pemahaman tentang jenis-jenis sinkhole penting untuk menentukan strategi mitigasi yang tepat.

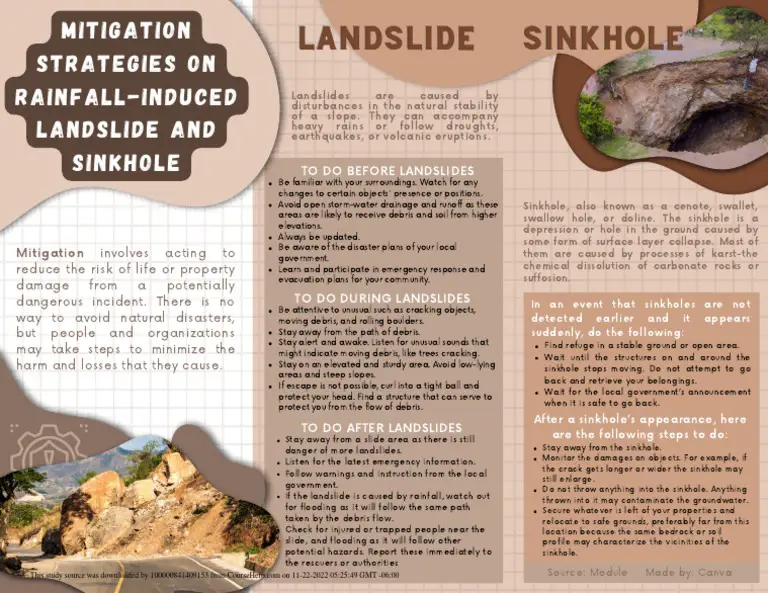

Dampak dari sinkhole sangat beragam, mulai dari kerusakan ringan hingga kerusakan yang sangat parah. Kerusakan infrastruktur seperti jalan raya, bangunan, dan saluran pipa adalah dampak yang sering terjadi. Lebih jauh lagi, sinkhole dapat menyebabkan korban jiwa jika terjadi runtuhan secara tiba-tiba di daerah pemukiman. Selain itu, dampak ekonomi juga cukup signifikan, karena perbaikan infrastruktur yang rusak akibat sinkhole membutuhkan biaya yang besar. Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya mitigasi untuk mengurangi risiko terjadinya sinkhole dan meminimalkan dampaknya.

Upaya mitigasi sinkhole di Indonesia harus dilakukan secara terpadu dan komprehensif. Pertama, perlu dilakukan pemetaan daerah rawan sinkhole secara detail dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi survei geologi modern, seperti LiDAR (Light Detection and Ranging), GPR (Ground Penetrating Radar), dan analisis data geospasial yang canggih. Dengan mengetahui daerah-daerah rawan sinkhole secara presisi, pemerintah dan masyarakat dapat lebih siap dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pemetaan ini juga harus mempertimbangkan faktor-faktor antropogenik, seperti aktivitas penambangan dan pembangunan infrastruktur.

Kedua, perlu adanya pengaturan tata ruang yang ketat dan memperhatikan kondisi geologi. Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan potensi risiko sinkhole dan dilakukan dengan teknik konstruksi yang tepat, misalnya dengan menggunakan pondasi yang kuat dan sistem drainase yang baik. Studi kelayakan geoteknik harus dilakukan sebelum memulai proyek pembangunan di daerah rawan sinkhole. Regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas sangat penting untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan aman. Perencanaan tata ruang harus mengintegrasikan data geologi untuk menghindari pembangunan di daerah yang berisiko tinggi.

Ketiga, perlu dilakukan pengelolaan air tanah yang berkelanjutan dan bijak. Pengambilan air tanah secara berlebihan harus dihindari untuk mencegah penurunan permukaan tanah yang dapat memicu terjadinya sinkhole. Pentingnya konservasi air dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu perlu digalakkan untuk menjaga keseimbangan hidrologi. Pemantauan muka air tanah secara berkala dan penerapan teknologi irigasi yang efisien dapat membantu dalam upaya ini. Sistem irigasi yang efektif dapat mengurangi jumlah air yang meresap ke dalam tanah, mengurangi risiko pelarutan batuan.

Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya sinkhole juga sangat penting. Masyarakat perlu dibekali pengetahuan tentang tanda-tanda awal terjadinya sinkhole, seperti munculnya retakan pada tanah, penurunan permukaan tanah secara bertahap, atau perubahan aliran air tanah. Sosialisasi dan edukasi secara rutin perlu dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait melalui berbagai media, seperti workshop, seminar, dan kampanye publik. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses pemantauan dan pelaporan kejadian sinkhole. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat tentang mitigasi bencana sangat penting.

Selain upaya mitigasi di atas, penelitian dan pengembangan teknologi untuk mendeteksi dan mencegah sinkhole juga sangat penting. Teknologi sensor dan pemantauan jarak jauh, seperti sistem peringatan dini berbasis teknologi satelit dan drone, dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan kondisi tanah dan memberikan peringatan dini sebelum terjadinya sinkhole. Penelitian tentang karakteristik batuan dan tanah di Indonesia juga perlu ditingkatkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memicu terjadinya sinkhole dan mengembangkan metode mitigasi yang lebih efektif.

Salah satu contoh teknologi yang dapat digunakan adalah sistem monitoring berbasis sensor. Sensor-sensor ini dapat ditempatkan di berbagai titik di daerah rawan sinkhole untuk memantau pergerakan tanah, kelembaban tanah, dan tingkat air tanah. Data yang dikumpulkan oleh sensor-sensor ini kemudian dapat dianalisis untuk memprediksi potensi terjadinya sinkhole. Sistem peringatan dini ini dapat memberikan waktu yang cukup bagi pihak berwenang untuk mengevakuasi penduduk dan mengambil langkah-langkah mitigasi lainnya. Integrasi data dari berbagai sensor dapat meningkatkan akurasi prediksi.

Selain itu, pengembangan teknologi untuk memperbaiki sinkhole yang sudah terjadi juga penting. Teknik-teknik seperti injeksi grout, penambahan material pengisi, dan stabilisasi tanah dapat digunakan untuk memperbaiki sinkhole dan mencegah agar tidak membesar. Namun, metode perbaikan ini harus disesuaikan dengan kondisi geologi setempat dan dilakukan oleh para ahli geoteknik yang berpengalaman. Metode perbaikan harus dipilih berdasarkan jenis dan ukuran sinkhole.

Kesimpulannya, "sinkhole sub indo" merupakan isu yang perlu mendapat perhatian serius. Peristiwa alam ini dapat menimbulkan kerugian yang besar, baik secara ekonomi maupun jiwa. Oleh karena itu, upaya mitigasi yang komprehensif dan terpadu sangat penting untuk mengurangi risiko terjadinya sinkhole di Indonesia. Kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, seperti Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), serta perguruan tinggi, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengembangan teknologi, peningkatan kesadaran masyarakat, dan regulasi yang kuat merupakan kunci dalam menghadapi ancaman sinkhole ini. Penting untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang geologi dan geoteknik untuk meningkatkan kemampuan dalam memprediksi, mencegah, dan menanggulangi kejadian sinkhole. Dengan langkah-langkah yang terencana dan terkoordinasi, kita dapat mengurangi dampak negatif sinkhole dan melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkannya. Perencanaan jangka panjang dan investasi dalam infrastruktur yang tahan terhadap sinkhole sangat penting.

Penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam upaya mitigasi sinkhole. Masyarakat dapat berperan sebagai pemantau dan pelapor kejadian sinkhole. Dengan adanya laporan dari masyarakat, pemerintah dapat segera mengambil tindakan untuk mencegah meluasnya kerusakan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, seperti dengan tidak melakukan pengambilan air tanah yang berlebihan dan menjaga kebersihan lingkungan. Partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam keberhasilan mitigasi sinkhole.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala dan terstruktur. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media cetak, elektronik, dan media sosial. Materi sosialisasi dapat mencakup informasi tentang penyebab sinkhole, dampak sinkhole, dan langkah-langkah pencegahan sinkhole. Selain itu, pemerintah juga dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi masyarakat tentang cara mendeteksi dan melaporkan kejadian sinkhole. Program edukasi harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan latar belakang masyarakat.

Peran peneliti juga sangat penting dalam upaya mitigasi sinkhole. Peneliti dapat melakukan penelitian untuk mempelajari penyebab sinkhole, memprediksi lokasi kejadian sinkhole, dan mengembangkan teknologi untuk mencegah sinkhole. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya mitigasi sinkhole. Penelitian juga dapat fokus pada pengembangan teknologi monitoring dan peringatan dini untuk sinkhole. Kerjasama antar peneliti dan lembaga pemerintah sangat krusial.

Studi Kasus Sinkhole di Indonesia

Meskipun belum sebesar di negara lain, Indonesia juga pernah mengalami kejadian sinkhole. Mempelajari kasus-kasus ini sangat penting untuk memahami karakteristik sinkhole di Indonesia dan memperbaiki strategi mitigasi. Berikut beberapa contoh kasus (catatan: detail kasus mungkin perlu diperiksa dari sumber terpercaya untuk mendapatkan data yang akurat dan detail):

- Kasus Sinkhole di [Lokasi 1, contoh: daerah karst di Gunung Kidul, Yogyakarta]: Deskripsi singkat kejadian, seperti waktu kejadian, ukuran sinkhole, dampak yang ditimbulkan (kerusakan infrastruktur, korban jiwa, dll.), penyebab yang diduga (pelarutan batuan, aktivitas manusia, dll.), dan upaya mitigasi yang dilakukan. Penjelasan lebih detail dapat disertakan, misalnya jenis batuan yang terlibat, curah hujan pada periode tersebut, dan analisis geologi lokasi.

- Kasus Sinkhole di [Lokasi 2, contoh: daerah pertambangan di Kalimantan]: Deskripsi singkat kejadian, meliputi waktu kejadian, ukuran sinkhole, dampak yang ditimbulkan, penyebab yang diduga (aktivitas penambangan, penurunan muka air tanah, dll.), dan upaya mitigasi yang dilakukan. Analisis lebih lanjut mengenai dampak aktivitas pertambangan terhadap stabilitas tanah di area tersebut dapat dijelaskan.

- Kasus Sinkhole di [Lokasi 3, contoh: daerah perkotaan yang mengalami penurunan tanah]: Deskripsi singkat kejadian, meliputi waktu kejadian, ukuran sinkhole, dampak yang ditimbulkan, penyebab yang diduga (penurunan muka air tanah akibat ekstraksi air berlebih, beban bangunan yang berat, dll.), dan upaya mitigasi yang dilakukan. Penjelasan mengenai dampak urbanisasi dan pembangunan infrastruktur terhadap terjadinya sinkhole dapat dijelaskan.

Analisis lebih mendalam terhadap studi kasus ini dapat membantu dalam mengidentifikasi pola kejadian sinkhole di Indonesia dan menyusun strategi mitigasi yang lebih efektif dan spesifik untuk setiap lokasi. Perbandingan karakteristik kasus dapat memberikan informasi berharga untuk prediksi dan pencegahan di masa depan.

Kesimpulannya, memahami fenomena "sinkhole sub indo" membutuhkan pemahaman yang menyeluruh, mulai dari proses geologi hingga peran aktif masyarakat dan pemerintah. Dengan kolaborasi dan komitmen yang kuat, serta pemanfaatan teknologi terkini, kita dapat mengurangi risiko dan dampak negatif sinkhole di Indonesia. Pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan sangat krusial untuk menghadapi tantangan ini.